Автоматика HK G3 и HK MP5, использующая полусвободный затвор с торможением вертикальными роликами, также основана на перераспределении энергии между двумя частями затвора

Действие полусвободного затвора Блиша, использовавшегося в пистолете-пулемёте Томпсона, было основано на повышенном трении, возникающем между бронзовым вкладышем затвора в виде буквы Н и наклонными пазами в стенках ствольной коробки, в которые входили его боковые отростки.

Системы

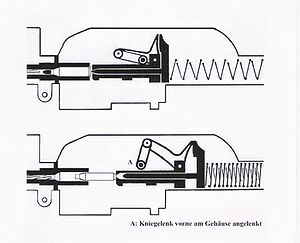

Система Шварцлозе

Замедление отпирания в системе Шварцлозе осуществлялось сразу двумя способами — сопротивлением пары шарнирно сочленённых рычагов и перераспределением энергии отдачи между двумя частями затвора. Пара рычагов — шатун, соединённый с массивным остовом затвора, и кривошип, связанный с коробом — находилась в переднем положении вблизи мёртвой точки. Ударный механизм включал ударник с бойком, скользивший в канале остова затвора, надетую на хвост ударника тарель с гребнем и укреплённую на тарели лодыжку.

Система Блиша

Между затвором Блиша и стенками ствольной коробки имелся бронзовый вкладыш, скользящий по двум пазам-направляющим под углом около 70° к оси ствола. Бронза по стали скользит легко, и перемещению затвора рукой вкладыш не мешает — выскальзывает и освобождает затвор. Но при очень высоком давлении коэффициент трения растёт. Поэтому при выстреле, когда усилие на вкладыше растёт скачком, он заклинивается и удерживает затвор, пока давление не спадёт.

Ряд авторов утверждает, что вкладыш-замедлитель в данной конструкции по сути не работал, либо оказывал на её работу лишь небольшое влияние, что отчасти подтверждается тем фактом, что поздние армейские модификации «Томпсона» — М1 и М1А1 — его вовсе не имели, что не повлияло на их работоспособность. Кроме того, при неправильной (вверх ногами) установке вкладыша при сборке оружие не работало.

Система Рейзинга

Использовалась в пистолетах-пулемёте Reising M50 / M55. Не следует путать эту систему с теми, в которых перекосом осуществляется жёсткое запираниезатвора (СКС, StG 44 и другие).

Принцип действия заключается в использовании перекоса затвора вверх на небольшой угол. После прихода в крайне переднее положение затвор входит своей тыльной (задней) частью в наклонный скос на внутренней поверхности ствольной коробки. При выстреле его отход замедляется до тех пор, пока задний торец затвора полностью не не выйдет из скоса.

Система оказалась малоэффективна и, к тому же, склонна к отказам при загрязнении скоса пылью и пороховым нагаром.

Система Кирали

Использует рычажный замедлитель отхода боевой личинки затвора. Затвор состоит из двух частей, энергия отдачи перераспределяется от передней части к задней за счёт связывающего их передаточного рычага (ускорителя), взаимодействующего со специальным выступом затворной коробки. При этом передняя часть затвора тормозится, а задняя — напротив, отходит назад ускоренно.

Разработана Паулем Кирали (Pál Király) в 1930-х годах, впервые применена на разработанном им пистолете-пулемёте Kiraly 39.M. Впоследствии применена в конструкции доминиканского карабина San Cristobal, французских пулемёте AA-52 и автомате («штурмовой винтовке») FAMAS, а также многих других образцах. В СССР по схеме Кирали был создан целый ряд образцов конструкторами Г. А. Коробовым (ТКБ-454, ТКБ-517) и, в существенно модифицированном виде, А. Барышевым (автомат Барышева).

Система Энда

Использовалась в швейцарском пистолете-пулемёте SIG MKMS системы Готтарда Энда. Отчасти напоминает систему Кирали, — собственно говоря, сам Кирали также принимал участие в её разработке.

Затвор в этой системе также разделён на две части, между которыми при выстреле происходит перераспределение энергии отдачи. Отличие заключается в том, что вместо рычага это осуществляется за счёт перекоса боевой личинки затвора вверх, торец которой благодаря особой форме сам играет роль рычага-ускорителя, взаимодействуя с уступом на ствольной коробке.

Система с роликовым торможением (Форгримлера)

Не следует путать её с оружием вроде пулемёта MG42, в котором при помощи похожих роликов осуществляется жёсткое запирание канала ствола.

Разработана в конце Второй мировой войны в Германии фирмой Mauser при разработке автомата StG 45(M), однако развернуть производство не удалось по причине капитуляции Германии. После окончания войны в 1949 году команда бывших инженеров Mauser под руководством Людвига Форгримлера (Ludwig Vorgrimler) начала работать над созданием оружия для армии Испании в мадридской компании CETME. Ими была разработана винтовка CETME modelo А, принятая на вооружение армии Испании в 1956 году и впоследствии многократно модернизированная.

Впоследствии лицензия на производство этой винтовки была куплена немецкой компанией Heckler & Koch и воплотится в целой серии оружия различного класса: от пистолетов-пулемётов HK MP5 до снайперской винтовки HK PSG1. Очень близкий принцип действия был реализован и в швейцарской винтовкеSIG SG 510.

В оружии с роликовым торможением затвора при выстреле давление пороховых газов на донце гильзы толкает её вместе с затвором назад (А). Однако ролики, взаимодействуя со стенками ствольной коробки, имеющими специальные углубления, при этом начинают сходится, выходя из этих углублений (В) и толкая назад заднюю часть затвора, одновременно задерживая отход передней, за счёт чего первая начинает отходить назад ускоренно, а вторая, напротив, тормозиться. Передаточное отношение роликовой передачи у пистолета-пулемёта МР5 составляет порядка 1:4. После того, как ролики полностью выйдут из углублений, обе части затвора отходят назад совместно под действием инерции (С).

Система с торможение за счёт поворота затвора

По приходу в крайне переднее положение затвор поворачивается на небольшой угол за счёт взаимодействия со спиральными пазами на стенках ствольной коробки, или наличия скоса у выреза для рукояти взведения. В отличие от систем, в которых поворотом затвора осуществляется его жёсткое запирание, затвор после этого может самоотпереться, но после выстрела между спиральными пазами и выступами затвора возникает повышенное трение, которое тормозит отход последнего. После выхода выступов из спиральной части пазов затвор отходит назад свободно.

Применялась обычно в пистолетах-пулемётах, например итальянском Beretta M1918 и опытном пистолете-пулемёте Дегтярёва 1931 года.

Система Дегтярёва

Ещё одна разновидность схемы с перераспределением энергии отдачи между двумя частями затвора, очень похожая на схему с роликовым запиранием, только роль роликов здесь играют боевые упоры в виде рычагов. Использовалась в опытном пистолете-пулемёте Дегтярёва 1929 года.

Передняя часть затвора, непосредственно подпирающая казённый срез ствола, имела два расходящихся в стороны боевых упора по бокам. Когда затвор приходил в крайне переднее положение и упирался в казённый срез, затворная рама продолжала движение по инерции и под воздействием возвратно-боевой пружины, при этом коническая поверхность выполненного зацело с ней ударника раздвигала эти боевые упоры, и они входили в специальные вырезы по бокам ствольной коробки. При выстреле скошенные опорные поверхности боевых упоров и вырезов ствольной коробки взаимодействовали друг с другом, и боевые упоры начинали сходиться, при этом «выдавливая» расположенный между ними ударник, ускоряя этим отход затворной рамы и одновременно замедляя отход передней части затвора; после полного «выдавливания» ударника, затвор самоотпирается и далее отходит назад вместе с затворной рамой свободно.

Такая конструкция весьма напоминает затвор пулемёта ДП, но расходящиеся упоры используются здесь не для жёсткого запирания, а для перераспределения энергии отдачи (у ДП отпирание затвора производилось за счёт газового поршня, отводящего назад затворную раму и сводящего боевые упоры).